|

Das Leben besiegt den Tod Woher die Freude,

|

|

|

WAS PASSIERT

NACH DEM TOD ?

|

|

Es ist nicht einfach, eine verständliche

Antwort zu geben. Wir wissen, dass unser Leben nach dem Tod total

verändert sein wird, durch den Geist des auferstandenen Jesus.

Wir müssen Gott vertrauen und der Botschaft, die Jesus ausgesprochen

hat. Sie ist aufgeschrieben im Evangelium und wird von der Kirche

treu verkündet. Wir dürfen glauben, dass wir vom unendlichen

Licht der Liebe des Vaters umgeben sein werden; in einem Leben,

in dem es keine Tränen und keine Schmerzen geben wird. In der Taufe gibt die Kirche dem Menschen eine neue

Hoffnung: die Gewissheit, dass das Gute über das Böse

siegen wird, die Liebe über den Egoismus und das Leben über

den Tod. DAS FEGEFEUER:

Die Kirche lehrt uns, dass es ein Fegefeuer gibt: nicht als Ort,

doch als Zustand der Reinigung bevor man ins Paradies kommt. DIE HÖLLE: Hölle heißt ewige, unerfüllte Sehnsucht der Seele nach der Gegenwart Gottes. Jeder Mensch hat es in der Hand im Laufe seines Lebens seinen späteren Zustand selbst zu bestimmen. Wenn er sich frei dafür entschieden hat, unabhängig

von Gott zu sein, wird Gott diesen seinen Willen respektieren: er

wird auf ewig "in der Hölle = Gottesferne" leben. |

|

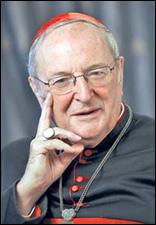

Gegen nationale Wege bei eucharistischer Gastfreundschaft Kurienkardinal Kurt Koch hat eine weitere Debatte über Fortschritte in der Ökumene angeregt. "Wir müssen über eine graduelle Anerkennung kirchlicher Ämter anderer Konfessionen nachdenken", sagte der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen laut Mitteilung der evangelischen Badischen Landeskirche. Koch äußerte sich im Gespräch mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Rom. Weiter erinnerte Koch an die katholische Position, wonach das Kirchenverständnis un-trennbar mit der Eucharistie verbunden ist. In der Frage der gegenseitigen Teilnahme evangelischer und katholischer Christen an Eucharistie und Abendmahl erteilte Koch nationalen Wegen eine Absage. "Es ist keine Lösung, dass solche Fragen eine Bi-schofskonferenz oder ein Bischof selbst entscheidet", so der Kardinal. Das Verhältnis von sakramentalem

Weiheamt, Eucharistie und Kirche beschäftige auch den "Schülerkreis

von Kardinal Rat-Chef-Ökumeniker zinger - Papst Benedikt Das Symposium mit dem Titel "Aktuelle Herausforderungen des kirchlichen Weiheam-tes" eröffnete Kardinal Koch. Die Kirche müsse alles unternehmen, um die aktuelle Krise zu überwinden, aber das könne man nicht, "in dem man die Identität des Amtes in Frage stelle". Auf diesem Symposium sprach auch

der Kölner Diözesanpriester Professor Dr. Chris-toph

Ohly . Auch der Bonner Dogmatiker Professor Dr. Karl-Heinz Menke

strich hier heraus, wie "das sakramentale Amt in der Kirche

in Beziehung zur Eucharistie und dem Leib Christi" steht.

So sei für die katholische Kirche der sakramentale Charakter

des Weiheamtes eines Bischofs, Priesters und Diakons sowie die

Beziehung zur Eucharistie konstitutiv. Er erläuterte die

Unterschiede im Amtsverständnis zwischen der katholischen

Kirche und der protestantischen Theologie. |

|

"Gemeinsam am Tisch des

Herrn"

Anmerkungen zu einem Votum des Ökumenischen Arbeitskreises |

| Die Einheit der Christen gründet in ihrer Einheit

mit Jesus Christus. Sie ist Zeugnis für die Wahrheit, die uns

im Sohn Gottes geschenkt ist. Folglich ist das ökumenische Bemühen

um die Wiederherstellung der vollen kirchlichen Einheit als ein Wirken

zu verstehen, das im Gebet begründet und an der Wahrheit und

Liebe ausgerichtet sein muss, die Jesus Christus ist.

Die Einheit der Christen gründet in ihrer

Einheit mit Jesus Christus Aus all dem wird schließlich die Konsequenz

gezogen, Abendmahl und Eucharistie gemeinsam feiern zu können.

Zumindest wird das Votum formuliert, das "die Praxis der wechselseitigen

Teilnahme an den Feiern von Abendmahl / Eucharistie in Achtung der

je anderen liturgischen Traditionen" als "theologisch

begründet" (8.1) beurteilt werden kann. Doch entzündet sich an dem Grundgedanken des

Textes aus katholischer Perspektive zugleich eine Reihe kritischer

Anfragen, die eine kirchenamtliche Anerkennung des Textes ausschließen.

Sie zu benennen, gehört zur authentischen Ökumene als

gemeinsamer Suche nach Einheit in Wahrheit und Liebe. Dadurch soll

gerade jener Indifferentismus - Gleichgültigkeit - gegenüber

Glaubensauffassungen vermieden werden, der nach Canon 844 des Codex

Iuris Canonici als Gefahr für einen fruchtbaren Sakramentenempfang

verstanden wird. Es ist richtig, dass die Katholische Kirche in ihrem liturgischen Leben verschiedene Traditionen kennt. Zu denken ist hier an die liturgische Vielfalt der Katholischen Ostkirchen ebenso wie an verschiedene Formen im Bereich der Lateinischen Kirche - beispielsweise der Ambrosianische und Mozarabische Ritus oder die außerordentliche Form des Römischen Ritus. Doch ist die Einheit der Riten durch die Treue zur apostolischen Überlieferung gesichert, das heißt zur Gemeinschaft im selben Glauben und in denselben Sakramenten. Liturgische Traditionen besitzen ihr einendes Fundament im selben Glauben. Eine einfache Gleichsetzung mit der liturgischen Tradition des evangelischen Abendmahles greift daher zu kurz. Die bestehenden Unterschiede zwischen der Katholischen Kirche und den Gemeinschaften der Reformation in Bezug auf das Sakrament der Eucharistie dürfen an dieser Stelle nicht ausgeblendet werden, da sie die kirchliche aber auch liturgische Einheit behindern. Zu denken ist hier beispielsweise an die Bedeutung der Eucharistie für das Verständnis der Kirche und die bleibende Realpräsenz des Herrn mit seinem Leib sowie dessen Aufbewahrung im Tabernakel. Liturgische Traditionen müssen folglich ihr

einendes Fundament im selben Glauben besitzen. Wenn das Votum hingegen ausführt, dass das Apostolische Amt zwar zur Kirche gehöre, aber lediglich von der Maßgabe geprägt sei, ob darin "Menschen als Zeuge und Zeugin für die Auferstehung Jesu Christi öffentlich eintreten und damit Verantwortung für die Bildung und den Erhalt der christlichen Gemeinde übernehmen" (6.4), dann kommt das einer Aufgabe des sakramentalen Weiheamtes gleich. Die gemeinsame Eucharistiefeier ist die Frucht

einer sichtbaren Einheit der Kirche. Folglich kann die Katholische Kirche das Konzept der evangelischen Leuenberger Konkordie, nach der liturgische Einheit bei bestehenden Unterschieden im Bekenntnis möglich ist, für ihren Bereich nicht annehmen. Gefordert sind daher weiterhin geistliche und theologische

Bemühungen, die bestehen- www.bistumlimburg.delbeitraglgemeinsam-am-tisch-des-herrnl |

|

Die Aufgabe der Eltern ist die

Erziehung Die Aufgabe der Schule

liege darin, Bildung zu ermöglichen. Dass Eltern erziehen müssen, scheint

selbstverständlich. Sie müssen erziehend in die Launen

der Kinder eingreifen. Viele Eltern wollen das allerdings gar nicht

mehr. Sie verlangen vielmehr von der Umwelt, dass sie "kindgerecht"

sei, so dass sie als Eltern nicht mehr erziehend eingreifen müssen. Die Schule als Aufgabengemeinschaft Das gleiche gilt übrigens in der Familie. Die Eltern können informieren, beraten und auffordern. Die moralische Entscheidung aber muss das Kind allein und eigenverantwortlich fällen. Wer etwas tut, nicht weil er es als richtig anerkennt, sondern weil es seinen Eltern gefällt, ist noch nicht erwachsen. Er ist noch nicht erzogen. Er entscheidet nämlich noch nicht moralisch. Wenn Kinder noch nicht zu eigenverantwortlichen Entscheidungen fähig sind, müssen Eltern fürsorglich eingreifen. Leben und Lernen Wenn die Familie funktioniert, dann lebt man in ihr Beispiel moralischer Urteilsfindung. Sie ergänzt dadurch die Arbeit der Schule. Schule und Elternhaus sind in der Erziehung

aufeinander verwiesen, sind aufeinander angewiesen. Die Schule muss

Erfahrungen systematisch aufarbeiten oder vorbereiten. Das Elternhaus

muss aber das, was aufgearbeitet werden soll, auch leben. Die Höhle des Virtuellen Beispiele schaffen Lebenssinn Um über Lebenssinn nachzudenken, ist es hilfreich, sich mit anderen zu beraten, um auf ihr Wissen und ihre Erfahrungen zurückgreifen zu können. Dazu gibt es Möglichkeiten, wenn Eltern in der Klasse zum Beispiel über ihre Berufe sprechen. Welchen Beruf empfehlen wir Kindern? Warum? Die Schule ergänzt die zufälligen Erfahrungen in einer Familie, indem sie Kinder mit Berufserfahrungen und Sinnkonzepten anderer Eltern ins Gespräch bringt. Eltern, Lehrer und Schüler geraten

aber auch ins Gespräch miteinander wenn sie die Frage nach

den "Wozu?" in der Schule zulassen und ernst nehmen. Die einfachen Dinge Aber solche Gespräche ergeben

sich nur, wenn man in all diesen Bereichen die Argumente der Beteiligten

wirklich ernst nimmt und bedenkt Natürlich muss am Ende der

entscheiden, der die Verantwortung letztlich trägt - aber in

der Beratung kann er seine Gründe darlegen und überdenken.

|

|

"Gott erschuf den Menschen, als Mann und als Frau schuf er ihn". stimmt das noch? Worte des Heiligen Vaters zur "Gender Theorie"

|

| In seiner Ansprache beim Weihnachtsempfang

für die Mitglieder der Römischen Kurie, das Kardinalskollegium

und die Päpstlichen Familie am 21. Dezember 2012 machte Papst

Benedikt XVI. bezüglich der Gender-Theorie folgende

Ausführungen:

"Der Großrabbiner von Frankreich, Gilles

Bernheim, hat in einem sorgfältig dokumentierten und tief

bewegenden Traktat gezeigt, dass der Angriff auf die wahre Gestalt

der Familie aus Vater, Mutter, Kind, dem wir uns heute ausgesetzt

sehen, noch eine Dimension tiefer reicht. Hatten wir bisher ein

Missverständnis des Wesens menschlicher Freiheit als einen

Grund für die Krise der Familie gesehen, so zeigt sich nun,

dass dabei die Vision des Seins selbst, dessen, was Menschsein

in Wirklichkeit bedeutet, im Spiele ist. Er zitiert das berühmt

gewordene Wort von Simone de Beauvoir: "Man wird nicht als

Frau geboren, sondern man wird dazu". ("On ne naît

pas femme, on le devient"). |

Gerade diese Dualität als Vorgegebenheit wird bestritten. Es gilt nicht mehr, was im Schöpfungsbericht

steht: "Als Mann und Frau schuf ER sie" (Gen 1, 27).

Nein, nun gilt: die Gesellschaft hat es bisher getan, und nun

entscheiden wir selbst darüber. Mann und Frau als Schöpfungswirklichkeiten,

als Natur des Menschen gibt es nicht mehr. |

|

PID - Präimplantationsdiagnostik: so wird in einem Reagenzglas gezeugtem Menschenkind

vor dem Einpflanzen in den Mutterschoß eine Stammzelle entnommen

zum Test, ob dieser Embryo "in Ordnung" ist. Man will

sicher gehen, dass es gesund und "normal" ist, heißt

es. Ist solche "Sorge um das Leben" nicht doch Sorge (oder

Angst) um das eigene Wohl? Sind Auswahl und Menschenwürde zusammen möglich? PS: Um PID durchführen zu können sollten

wenigsten 10 Embrione zur Verfügung stehen! |

|

Erzbischof Dr. Karl Braun hat sich bei einem

Vortrag im August 2014 dem sog. "Theodizee"-Problem gestellt.

Es geht um die drängende Frage, wie Gott das Leid zulassen

kann. Ist der christliche Glaube in der Lage, darauf eine Antwort

zu geben, oder muss er vor diesem "Felsen des Atheismus"

kapitulieren? Nachfolgend der Teil, in dem Erzbischof Braun die

Sicht des Evangeliums herausgearbeitet hat. Schließlich jedoch setzt Gott mit der Manifestation

seiner ewigen Königs-Herrschaft dem Wirken der Macht des Unheils

ein Ende. Nach der Vernichtung des Todes in der unzerstörbaren

Heilsgemeinschaft mit ihm (Jes 25,6 ff) macht Gott das Leid für

immer unmöglich' Lange hat man sich besonders im theologischen Denken gegenüber der grundlegenden Rätselhaftigkeit des Leids durch die Annahme zu helfen versucht, das Übel und das Böse hätten schon einen uns eben jetzt noch entzogenen Sinn, der sich erst später in einer höheren Harmonie enthülle; in diese habe jedoch jetzt nur Gott selbst Einsicht. "Man solle durchaus klagen, mit Gott streiten, aber dennoch anerkennen, dass er der je Größere sei, somit undurchdringliches Geheimnis. Was bleibe, sei allein die gläubige Haltung des Vertrauens auf den Gott, der die Welt erschaffen hat und sie vollenden werde. Ein weiterer Antwortversuch besteht darin, das Leid als Strafe Gottes für begangene Sünden zu interpretieren. Eine mildere Variante dieser Antwort versteht das Leid als quasi pädagogische Maßnahme Gottes. Er wolle uns durch das Leid hindurchgehend zur sittlichen Reifung und damit zur Selbstvervollkommnung führen. Leiden gelte es dann nicht zu bekämpfen, sondern geduldig und demütig auszuhalten. Ein dritter Antwortversuch ist die so genannte Privationsthese: Das Böse existiere an sich nicht, sondern sei allein ,privatio bonr, Mangel an Gutem. Dementsprechend sei alles, was ist, gut und das Böse sei allein ein Residuum (Überbleibsel) des Nichts, aus dem alles geworden sei. So könne Gott nicht für das Übel verantwortlich sein, denn er habe es nicht erschaffen. Einen vierten Lösungsversuch hat Leibniz vorgelegt. Er lehrt, dass Gott in seiner Allmacht und seiner Allgüte gar keine andere Welt hätte erschaffen können. Gott müsse aufgrund seiner Vollkommenheit die ,beste aller möglichen Welten` schaffen. Das bedeute: Eine andere Welt sei gar nicht möglich, und vor allem: Gott könne das Leid nicht reduzieren, ohne diese Harmonie außer Kraft zu setzen und damit einen Widerspruch in die logische Notwendigkeit dieser Weltordnung hineinzutragen beziehungsweise seiner eigenen Schöpfung zu widersprechen - und so sich selbst. Also gelte es, diese Welt als Gottes Schöpfung so anzunehmen, wie sie ist, und darauf zu hoffen, dass Gott sie in seiner Allmacht und seiner Allgüte zu einem guten Ende führen möge. Das Theodizee-Problem erwiese sich dann als Scheinproblem."' Doch all diese Antwortversuche können uns keine befriedigende Erklärung geben. Dazwischen stehen vor allem ganz existenziell die Erfahrungen beispielsweise mit zwei Weltkriegen, besonders aber mit Stalingrad, Auschwitz und dem Holocaust. Es gibt eben unsägliches, durch und durch unverständ-liches Leid. Man kann es im Grunde auch nicht verstehen, denn jedes Verstehen hat immer auch etwas von Rechtfertigung an sich. Antwort im Licht des Evangeliums Hier also zeigt sich "die große Theodizee Gottes, nämlich die Zusage der Vollendung in Fülle - und zwar nicht nur für die Durchgekommenen, sondern vor allem auch für die Opfer der Geschichte. Die eigentliche Antwort auf die Theodizee-Frage ist somit die eschatologische (endzeitliche) Hoffnung auf das von Gott zugesagte Heil. ... Darin vereinen sich Gottes Allmacht und Güte, denn nur ein allmächtiger Gott vermag dieses Heil herbeizuführen, und nur ein allgütiger Gott vermag dieses zu wollen und dem leidenden Geschöpf überhaupt zuzusagen. Anders gesprochen, ohne Gottes große Theodizee in der Fülle der Zeit hätten wir, die leidende Kreatur, nichts zu hoffen, und Gott hätte auch von uns nichts zu erwarten, weder Verehrung noch Liebe."' Trotz aller Leid-Erfahrung werden Christen kraft

dieser Hoffnung den Glauben an Gottes Führung und Beistand

nie preisgeben. Schließlich führt die Konfrontation mit dem Theodizee-Problem in christlicher Perspektive zu einer Empfindsamkeit des Glaubens gegenüber konkreten Leid- und Unrechtsverhältnissen und zur Solidarität der Glaubenden mit den Leidenden, zu jener Solidarität, die ein zentrales Motiv des christlichen Glaubens ist'. aus Kirche heute / 2/3 2015 |

|

Papst Franziskus:

ein unbequemer Mahner

|

|

Die Reise zum 31. Weltjugendtag in Polen endete für Franziskus so, wie sie begonnen hatte: mit dem islamistischen Terror. Warum er denn immer nur von "Terrorismus", aber nie vom "islamischen Terrorismus" gesprochen habe, wollte ein Journalist wissen. Er möge den Begriff "islamischer Terrorismus" nicht, antwortete der Papst. Denn dieser Begriff lege nahe, dass alle Muslime Terroristen seien, was falsch sei. Angesichts der Verbrechen, die täglich von getauften Katholiken begangen würden, müsste man dann nicht nur von einer "islamischen Gewalt", sondern auch von einer "katholischen Gewalt" sprechen, erklärte Franziskus. Bereits auf dem Hinflug hatte der Papst mit Blick auf die jüngsten Anschläge gesagt, "die Welt ist im Krieg". Zugleich betonte er jedoch auch, dass dies kein Krieg der Religionen sei, sondern ein Krieg der Interessen, ein Krieg um Geld und Ressourcen. Er wollte offenbar eine weitere religiöse Aufladung der Debatte über den islamistischen Terrorismus vermeiden. Der Terrorismus war ein Thema in Krakau, aber nicht das Thema: Die Botschaft von Franziskus an die Teilnehmer des Weltjugendtags in Polen lautete vielmehr: Habt keine Angst, engagiert euch für eine Gesellschaft ohne Hass und Ressentiments gegenüber Fremden, baut Brücken und überwindet Mauern. Franziskus verband dies mit dem Aufruf, rebellisch zu sein, Lärm zu machen, sich nicht anzupassen. So nachdrücklich hatte noch kein Papst die Jugendlichen zum Aufruhr ermuntert. Den moralischen Zeigefinger ließ Franziskus unten. Seine charismatische Art, mit Jugendlichen zu reden und umzugehen, erinnerte an Johannes Paul II. Dennoch war sein Empfang in Polen jenseits des Weltjugendtags zwar freundlich, aber verhalten. Er blieb zumeist im Schatten seines Vorgängers. Vor allem für die polnische Regierung waren die Worte des Papstes unbequem: Immer wieder kam Franziskus während seines Besuchs auf Flüchtlinge oder Fremde allgemein zu sprechen. In seiner Rede vor |

Regierungsvertretern forderte der Papst

mit deutlichen Worten zur Aufnahme von Flüchtlingen auf. Und

in einem Gebet bat er später darum, dass der Terrorismus nicht

zur Fremdenfeindlichkeit führen dürfe. Das konnte man auch

als Seitenhieb auf die polnische Regierung verstehen. Die hatte ihre Weigerung zur Aufnahme von Flüchtlingen im November 2015 mit den islamistischen Anschlägen von Paris begründet. Allerdings ließ Franziskus auch Verständnis dafür erkennen, dass sich Polen mit Flüchtlingen schwerer tue als manches andere Land. Ihre Aufnahme hänge stets von der Kultur und den Möglichkeiten eines Landes ab, sagte er den Bischöfen. Außer in den USA war Franziskus wohl in keinem Land zuvor mit einer Bischofskonferenz konfrontiert, die seinem Kurs so zurückhaltend, teils sogar ablehnend, gegenübersteht. Der Papst machte der katholischen Kirche des Landes unmissverständlich klar, dass auch sie "Kirche im Aufbruch" sein müsse, sich um Migranten und die Schwächsten in der Gesellschaft zu kümmern habe. Die Pointe in seiner Rede vor Priestern und Ordensleuten

war die, dass er den Nationalheiligen Johannes Paul II. als Gewährsmann

dafür anführte. Dessen berühmter Ausspruch "Öffnet

die Türen" sei im Prinzip nichts anderes als die Forderung

nach einer "Kirche im Aufbruch". Der schwerste Gang der Polen-Reise führte Franziskus

nach Auschwitz. Im ehemaligen Vernichtungslager machte er am Freitag

seine Ankündigung wahr und schwieg konsequent. Mit dieser Geste

beeindruckte er und bekam viel Lob. Überdies vermied er von

vornherein eine Debatte, wie sie die umstrittene Rede von Benedikt

XVI. in Auschwitz auslöste. Allerdings zeigte seine Äußerung

nach dem Besuch auch ein weiteres Mal, dass ihm vieles nachgesehen

wird, was seinem Vorgänger vorgehalten worden wäre. Franziskus

sagte zu Jugendlichen, heute geschehe in vielen Kriegen "dasselbe",

was früher in Auschwitz passiert sei. Hätte das der deutsche

Papst gesagt, wäre ihm vorgeworfen worden, er stelle die Singularität

des Holocaust infrage. Thomas Jansen |

|

VON PAPST BENEDIKT XVI Die göttliche Sendung der Familie Papst Benedikt XVI. nahm die Eröffnung einer Pastoraltagung der Diözese Rom zum Anlass, um eine grundlegende Betrachtung über die göttliche Sendung der Familie vorzutragen. Seine programmatischen Impulse sind für die pastorale Arbeit weltweit von unschätzbarem Wert. Er zeigt glasklar auf, wo wir bei der Verteidigung von Ehe und Familie mit unserer Argumentation ansetzen können. Zugleich macht er deutlich, dass der Einsatz für Ehe und Familie gleichsam die Speerspitze der Neuevangelisation bildet.

Das Thema unserer Tagung lautet: "Familie und christliche Gemeinschaft: Bildung der Person und Weitergabe des Glaubens". Die Voraussetzung, von der man ausgehen muss, um die Sendung der Familie in der christlichen Gemeinschaft und ihre Aufgaben für die Bildung der Person und die Weitergabe des Glaubens verstehen zu können, bleibt immer die Bedeutung, die der Ehe und Familie im Plan Gottes, des Schöpfers und Erlösers, zukommt. Das also bildet den Kern meiner Ausführungen, wobei ich mich auf die Lehre des Apostolischen Schreibens Familiaris Consortio (Zweiter Teil, Nr. 12-16) beziehe. Das anthropologische Fundament der Familie Ehe und Familie sind in Wirklichkeit keine soziologische Zufallskonstruktion, sie sind nicht das Ergebnis besonderer historischer und wirtschaftlicher Situationen. Im Gegenteil, die Frage der richtigen Beziehung zwischen Mann und Frau hat ihre Wurzeln im tiefsten Wesen des Menschseins und kann ihre Antwort nur von daher finden. Das heißt, sie kann nicht getrennt werden von der alten und immer neuen Frage des Menschen über sich selbst: Wer bin ich? Was ist der Mensch? Und diese Frage kann ihrerseits nicht von der Gottesfrage getrennt werden: Existiert Gott? Und wer ist Gott? Wie ist sein wahres Gesicht? Die Antwort der Bibel auf diese beiden Fragen ist einheitlich und folgerichtig: Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen, und Gott selbst ist Liebe. Daher ist die Berufung zur Liebe das, was den Menschen zum echten Ebenbild Gottes macht: Er wird in dem Maße Gott ähnlich, in dem er ein Liebender wird. Aus dieser fundamentalen Verbundenheit zwischen Gott und dem Menschen folgt eine weitere: die unauflösliche Verbindung zwischen Geist und Körper: Der Mensch ist nämlich Seele, die im Körper Ausdruck findet, und Körper, der von einem unsterblichen Geist belebt wird. Auch der Körper des Mannes und der Frau hat also sozusagen einen theologischen Charakter; er ist nicht bloß Körper, und was am Menschen biologisch ist, ist nicht nur biologisch, sondern ist Ausdruck und Erfüllung unseres Menschseins. Ebenso ist die menschliche Sexualität nicht etwas, das neben unserem Personsein steht, sondern zu ihm gehört. Erst wenn sich die Sexualität in die Person integriert hat, vermag sie sich selbst einen Sinn zu geben. So entsteht aus den zwei Verbindungen

- des Menschen mit Gott und, im Menschen, des Körpers mit dem

Geist - eine dritte: die Verbindung zwischen Person und Institution.

Die Ganzheit des Menschen schließt nämlich die Dimension

der Zeit ein, und das "Ja" des Menschen ist ein Hinausgehen

über den gegenwärtigen Augenblick: Das "Ja"

bedeutet in seiner Ganzheit "immer", es bildet den Raum

der Treue. Nur innerhalb dieses Raumes kann jener Glaube wachsen,

der eine Zukunft bietet und zulässt, dass die Kinder, Frucht

der Liebe, an den Menschen glauben und an dessen Zukunft in schwierigen

Zeiten. Die Freiheit des "Ja" erweist sich somit als Freiheit,

die imstande ist, das Endgültige anzunehmen: Der erhabenste

Ausdruck der Freiheit ist also nicht die Suche nach der Lust, ohne

je zu einer echten Entscheidung zu gelangen. Diese ständige

Offenheit scheint die Verwirklichung der Freiheit zu sein, aber

dies ist nicht wahr: Der wahre Ausdruck der Freiheit ist vielmehr

die Fähigkeit, sich für eine endgültige Hingabe zu

entscheiden, in der sich die Freiheit dadurch, dass sie sich hingibt,

selbst ganz wiederfindet. Die Kinder Die Familie und die Kirche Aus alldem ergibt sich eine klare Konsequenz:

Die Familie und die Kirche, konkret die Pfarreien und die anderen

Formen kirchlicher Gemeinschaft, sind zur engsten Mitarbeit an jener

grundlegenden Aufgabe aufgerufen, die in der Bildung der Person

und, untrennbar davon, in der Weitergabe des Glaubens besteht. Wir

wissen sehr wohl, dass für eine glaubwürdige Erziehungsarbeit

die Vermittlung einer richtigen Theorie oder einer Lehre nicht genügt.

Es braucht etwas viel Größeres und Menschlicheres, nämlich

jene täglich gelebte Nähe, die der Liebe eigen ist und

ihren Platz zuallererst in der familiären Gemeinschaft findet,

aber dann auch in einer Pfarrei oder kirchlichen Bewegung oder Vereinigung,

wo sich Menschen treffen, die sich um die Brüder und Schwestern,

besonders um Kinder und Jugendliche, aber auch um Erwachsene, Alte,

Kranke und eben auch um Familien kümmern, weil sie ihnen in

Christus zugetan sind. Der große Schutzpatron der Erzieher,

der hl. Johannes Bosco, erinnerte seine geistlichen Söhne daran,

dass "die Erziehung Sache des Herzens ist und Gott allein ihr

Herr ist" (Epistolario, 4,209). Die Bedrohung durch den Relativismus Das Verhältnis zwischen Erzieher

und zu Erziehendem ist seiner Natur nach eine heikle Angelegenheit:

Es ruft nämlich die Freiheit des anderen auf den Plan, die,

wenn auch noch so sanft, immer zu einer Entscheidung herausgefordert

wird. Weder die Eltern, noch Priester oder Katecheten, noch andere

Erzieher können an die Stelle der Freiheit des Kleinkindes,

des Schulkindes oder des Jugendlichen treten, an den sie sich wenden.

Und besonders das christliche Angebot stellt die Grundfrage nach

der Freiheit, wenn es zum Glauben und zur Umkehr aufruft. Ein besonders

tückisches Hindernis für die Erziehungsarbeit stellt heute

in unserer Gesellschaft und Kultur das massive Auftreten jenes Relativismus

dar, der nichts als definitiv anerkennt und als letzten Maßstab

nur das eigene Ich mit seinen Gelüsten gelten lässt und

unter dem Anschein der Freiheit für jeden zu einem Gefängnis

wird, weil er den einen vom anderen trennt und jeden dazu erniedrigt,

sich ins eigene "Ich" zu verschließen. Innerhalb

eines solchen relativistischen Horizonts ist daher wahre Erziehung

gar nicht möglich: Denn ohne das Licht der Wahrheit sieht sich

früher oder später jeder Mensch dazu verurteilt, an der

Qualität seines eigenen Lebens und der Beziehungen, aus denen

es sich zusammensetzt, ebenso zu zweifeln wie an der Wirksamkeit

seines Einsatzes dafür, gemeinsam mit anderen etwas aufzubauen. Priestertum und geweihtes Leben Eine letztes Wort betrifft die Sorge

um Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben: Wir wissen

alle, wie sehr die Kirche sie nötig hat! Damit diese Berufungen

entstehen und zur Reife gelangen, damit sich die berufenen Personen

ihrer Berufung würdig erweisen, ist zuerst das Gebet entscheidend,

das in keiner christlichen Familie und Gemeinde fehlen |

|

SO NICHT !

|

|

Der UNO-Ausschuss für die Rechte des Kindes

(CRC) in Genf hat den Heiligen Stuhl vor wenigen Tagen auf unverhältnismäßig

aggressive Weise kritisiert. In einer Pressekonferenz sagte Kirsten

Sandberg, die Vorsitzende des Ausschusses: "Der Heilige Stuhl hat Praktiken angewandt,

die zur Fortführung des Missbrauches und zur Straflosigkeit

der Täter geführt haben. (...) Er setzt ihren eigenen

Ruf und seine Interessen über jene der Kinder, die von Priestern

sexuell missbraucht worden sind." Der Bericht erkennt zwar "Fortschritte"

des Heiligen Stuhls zum Schutz von Kindern und Jugendlichen an und

lobt Einrichtungen wie die im Dezember angekündigte Kinderschutzkommission

des Vatikan. Die Vertuschungsvorwürfe bleiben gerade im Hinblick

auf diese Maßnahmen unangemessen. Schon Papst Benedikt XVI. hat der Kirche eine "Null-Toleranz-Politk"

bei Priestern, die Kinder sexuell missbraucht haben, verordnet und

anerkannt, dass es in der Vergangenheit Fehler beim Umgang mit Missbrauchsfällen

gegeben hat. Der sexuelle Missbrauch Minderjähriger verursache

"tiefe Scham" hat er in einer Ansprache an die amerikanischen

Bischöfe bekannt. Vor kurzem wurde bekannt, dass er 400 Priester

wegen sexuellem Missbrauch in den Laienstand versetzt hat. Was will

der Ausschuss noch von der Kirche? In seinem Bericht verlangt der UN-Ausschuss außerdem,

die katholische Kirche solle ihre Lehre in folgenden Punkten ändern: Abtreibung: Die Kirche solle ihre Position zur Abtreibung

"überdenken". Diese setze schwangere Mädchen

einem offensichtlichen Risiko für ihr Leben und ihre Gesundheit

aus. Die Kirche solle Umstände ermitteln, unter denen Abtreibung

erlaubt sei (Punkt 55). Verhütungsmittel: Die Kirche solle Jugendlichen

Informationen über Familienplanung und Verhütungsmittel

zugänglich machen, um ungewollte Schwangerschaften und die

Ansteckung mit HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten zu

verhindern (Punkt 57a). Des Weitern zeigte sich der Ausschuss "besorgt" über Erklärungen des Heiligen Stuhls zur Homosexualität, die "zur Stigmatisierung von und Gewalt gegen lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Jugendliche und Kinder, die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen wurden" beigetragen habe (Punkt 25). In Punkt 48 seines Berichtes ist der Ausschuss "besorgt", dass "der Heilige Stuhl und die Kirche nicht die Existenz verschiedener Formen von Familien anerkennt". Diese Form der Kritik geht zu weit. Die UNO hat nicht das Recht, der Kirche ihre Lehre vorzuschreiben. |

________________________________________________________

|

Ein Leben unter dem Segen Gottes

|

Wenn Ehepaare miteinander alt werden, ist das Gnade,

es ist Treue und Zuverlässigkeit, Leben in allen Wirklichkeiten,

durch Höhen und Tiefen hindurch. Es ist eine "stolze Leistung",

die jedoch nicht nur vom menschlichen Können abhängt.

Es ist Leben unter dem Segen Gottes. Es ist Leben in der Gegenwart

Gottes. Es ist Leben im gegenseitigen Ver-sprechen "bis der

Tod uns scheidet". Der Bestand einer Ehe gründet in der Schöpfungsordnung

Gottes. Der hohe Wert einer Ehe ist mehr als ein Rechtsgeschäft.

Die gleiche Würde von Mann und Frau ist gottgewollt. Das ist

so und das bleibt so, auch im Scheitern einer Ehe. Und gerade deshalb

gilt auch diesen Menschen die Liebe und Zuneigung Gottes. Dafür

muss jede Seelsorge Zeugnis geben. Als Seelsorger sind wir nicht

dazu da, als Kläger und Richter aufzutreten, sondern als Wegbegleiter

der Menschen auch das Scheitern und die Verwundungen mitzutragen. |

| Die Eltern der Gottesmutter Maria, Anna und Joachim, werden als die Patrone der Eheleute und für eine glückliche Heirat verehrt. Sie zählen so zu den wenigen heiligen Ehepaaren der Kirche. Unser Bild zeigt eine Darstellung der beiden von Macrino d'Alba aus dem 15. Jahrhundert. |

|

ENGEL

|

|

Engel sind ein wunderbares Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Vom ersten Tag der Geburt an sind sie bei uns, um am letzten Tag unsere Seele zu Gott zu begleiten. Unser Dank gilt zunächst Gott für diesen

unseren Schutzengel, den unsichtbaren, doch realen Begleiter unseres

Lebens. Und wenn wir uns dann auch persönlich an ihn

wenden würden, Heiliger Schutzengel

mein, lass mich dir anbefohlen sein.

|

___________________________________________________________

|

Hört ihr, Schutzengel, die Mütter schreien?

"Wir waren dort", sagten leise die

Engel. "Wir haben uns quälen und töten lassen. Eure

Kinder gaben wir unversehrt in Gottes Hand". |

|

___________________________________________________________

| Gottes erste Liebe gilt den Juden. Nie dürfen wir vergessen dass sie die "Zuerst Angeprochenen" sind, dass aus ihnen der Gottessohn geboren wurde, dass wir ihnen die Schrift verdanken. Das Judentum ist die Voraussetzung für das Christentum. Ihm darf ich einen besonderen Platz in meinem Herzen einräumen, es sind "unsere älteren Brüder", wie Papst Johannes Paul II sie genannt hat. |

___________________________________________________________________________________

|

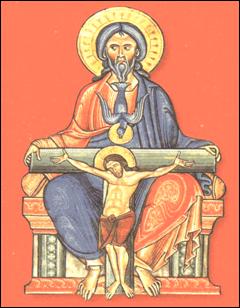

DREIFALTIGKEIT

Das Geheimnis Ich lebe lieber in einer Welt voller Geheimnisse,

als in einer, die so klein ist, dass mein Verstand sie begreift. |

|

Was verstehe ich unter DREIFALTIGKEIT?

|

| Dass Gott die Welt geschaffen hat; dass er in Gestalt

seines Sohnes Jesus das Leben auf Erden mit den Menschen geteilt hat

und dass er in Gestalt des Heiligen Geistes jetzt bei uns ist. Gott lebt in Beziehung - mit seinem Sohn, mit seinem Geist. Und wie er selbst in Beziehung lebt, so lebt er mit uns in Beziehung. Gott ist kein fernes Wesen, das auf seinem Thron ruht. "Gott ist gesellig", hat Gilbert Keith Chesterton gesagt, er ist gesellig wie jeder Mensch. Richtiges Leben ist nur möglich in Beziehung zu anderen. Das gilt für Menschen; das gilt auch für unseren Gott und bedeutet: Gott ist nie fern. Gott ist immer nah. "Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." |

|

_______________________________________

ELTERNHILFE

|

Schamgefühl ist angeboren Das Schamgefühl muss niemandem

anerzogen werden, sondern stellt sich ganz von selbst ein, weil

es eine angeborene Emotion ist. Zu diesen Folgen muss der Abfall der

schulischen Leistungen, eine höhere Anfälligkeit für

Drogenmissbrauch sowie spätere Beziehungsprobleme in der Liebe

hinzugezählt werden. |

|

KIRCHE - MEHR ALS EIN VEREIN ?

|

| Gremien und Sitzungen, Feiern und Feste, auch Streit

- in all diesen Dingen unterscheidet sich die Kirche nicht von einem

x-beliebigen Verein. Das ist auch nicht weiter verwunderlich: In der

Kirche leben und arbeiten Menschen und deshalb geht es dort auch menschlich

zu - mit allen Vorzügen, aber eben auch mit allen Fehlern.

Dennoch ist die Kirche mehr als ein Verein: nicht sie, die Menschen, die Vereinsmitglieder sind der Mittelpunkt, das Zentrum, um das sich alles dreht: Die Mitte der Kirche ist Gott, er ist das Zentrum, ohne ihn ist die Kirche nichts. Es ist sein Heiliger Geist, den er zu Pfingsten gesandt hat, der die Kirche in Schwung hält. Er zeigt, worum es in der Kirche geht: um das Reich Gottes, um Gottes Liebe zu den Menschen, um das Kreuz und die Erlösung. Darüber müssen wir Christen reden! Wir müssen wieder klarer sagen, dass wir als Christen etwas anbieten können, was keine andere Gruppe sonst bietet. Das bemerkte schon vor rund fünfzig Jahren Martin Luther King: "Wenn die christliche Kirche nicht den Heiligen Geist wiedergewinnen kann, der die frühere Kirche beseelte, wenn Gott nicht mehr ihr Mittelpunkt ist, wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und ein bedeutungsloser, geselliger Verein werden unter vielen". Michael Tillmann

|

|

Geburtstag

der Kirche - Grundstein der Demokratie

|

|

Die Präambel des Grundgesetzes beginnt mit den Worten: "Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott …" - ein Gottesbezug, der einigen heute ein Dorn im Auge ist und der sich in der Europäischen Verfassung so nicht mehr findet. Dennoch ist das Grundgesetz, die darin verbürgten

Grundrechte und die dort verankerte Demokratie wie auch andere demokratische

Verfassungen ohne das, was vor fast 2.000 Jahren zu Pfingsten geschah,

nicht denkbar. Wie sollen die Würde des Menschen und seine Gleichheit

vor dem Gesetz anders schlüssig begründet werden, als durch

die Gottesebenbildlichkeit des Menschen? Auch wenn die Aufklärung auf den Widerstand der Kirche traf, berief sie sich doch zugleich auf Prinzipien, die schon in den Evangelien zugrunde gelegt sind:("Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gott gehört"). Jesus kannte keinen Glaubenszwang, vielmehr wies er

die Jünger an, Orte, in denen ihre Verkündigung nicht angenommen

wird, zu verlassen. Auch wenn die Kirche im Laufe ihrer Geschichte

diese Prinzipien immer wieder selbst verletzt hat, zu ihrem eigenen

und dem Schaden vieler Menschen, sollte man nicht dem Trugschluss

erliegen, der moderne, säkularisierte Staat käme ohne Religion

aus oder wäre sogar ohne sie besser dran. In einer nach dem Leistungsprinzip handelnden Gesellschaft werden die Schwachen automatisch an den Rand gedrängt, seien es ungeborene Kinder, Alte und Kranke oder auch Arbeitslose. In einer Gesellschaft, in der die persönliche Freiheit höchste Autorität beansprucht, sind davon Rechte anderer, wie zum Beispiel das Recht auf freie Religionsausübung betroffen. Und es war in letzter Zeit gerade das Bundesverfassungsgericht,

das unter Berufung auf das im Bewusstsein vor Gott erlassene Grundgesetz

Fehlentwicklungen stoppte (Sonntags-Ladenöffnungszeiten in Berlin,

die Hartz-IV-Regelsätze). Wenn wir an Pfingsten den "Geburtstag" der Kirche feiern, dann dürfen Christen - auch mit ein bisschen Stolz - darauf verweisen, dass mit der ersten öffentlichen Predigt des Petrus eine jahrhundertelange Entwicklung begonnen hat, die trotz aller Fehler der Kirche auch in die heutige Demokratie mündete. Und wir haben allen Grund dazu, gegen jeden Versuch,

Glaube und Kirche aus dem öffentlichen Leben zu drängen,

kritisch unsere Stimme zu erheben. Michael

Tillmann |

Ein Vorschlag:

|

Der Hausputz der Seele durch das Sakrament der Versöhnung ist vor allem zur Vorbereitung auf

Ostern sehr, sehr wichtig. In unserer Kirche ist ½ Stunde vor jeder hl. Messe Gelegenheit zur Beichte, in der Kirche "del Gesù" (hinter Piazza De Ferrari) sind auch werktags vormittags und nachmittags Priester zum Beichtgespräch bereit.

|

|

Kardinal Meisner:

Worte für das Leben

|

|

1949 verfasste der berühmte Theologe Romano Guardini eine kleine Schrift über das Recht des ungeborenen Menschenlebens. Angesichts der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (PID) heute lohnt es sich, sie erneut zu lesen: "Die endgültige Antwort liegt im Hinweis auf die Tatsache, dass das heranreifende Leben ein Mensch ist. Den Menschen aber darf man nicht töten, es sei denn in der Notwehr und der Grund dafür liegt in der Würde seiner Person. Mit anderen Worten: Der Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern als Mensch, weil er Person ist. Nicht deshalb ist der Mensch unantastbar, weil er lebt und daher ein Recht auf Leben hat. Ein solches Recht hätte auch das Tier, denn das lebt ebenfalls, sondern das Leben des Menschen darf nicht angetastet werden, weil er Person ist, nicht psychologischer, sondern existenzieller Natur. Grundsätzlich hängt sie weder am Alter, noch am körperlich-seelischen Zustand, noch an der Begabung, sondern an der geistigen Seele, die in jedem Menschen ist. Die Personalität kann unbewusst sein wie beim Schlafenden; trotzdem ist sie da und muss geachtet werden. Sie kann unentfaltet sein wie beim Kinde; trotzdem beansprucht sie bereits den sittlichen Schutz. Es ist sogar möglich, dass sie überhaupt nicht in den Akt tritt, weil die physisch-psychischen Voraussetzungen dafür fehlen wie beim Geisteskranken. Dadurch aber unterscheidet sich der gesittete Mensch vom Barbaren, dass er sie auch in dieser Verhüllung achtet. So kann sie auch verborgen sein wie beim Embryo, ist aber in ihm bereits angelegt und hat ihr Recht. Diese Personalität gibt dem Menschen seine Würde.

Die Achtung vor dem Menschen als Person gehört zu den Forderungen,

die nicht diskutiert werden dürfen. Wird sie, die Würde,

in Frage gestellt, gleitet alles in die Barbarei." Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch

nicht im Zeitalter des medizinischen und biotechnischen Fortschritts.

Im Gegenteil, diese Errungenschaften können auch vom Heil ins

Unheil, in die Barbarei kippen. Diese Würde wurzelt in dem Faktum,

dass der Mensch von Gott erschaffen ist nach seinem Ebenbild. Im Ebenbild

- vergessen wir das nicht! - ist Gott als Urbild gegenwärtig.

Wer Hand an den Menschen legt, in welcher Phase seiner biologischen

Entwicklung auch immer, trifft Gott. |

|

|

EIN LEBEN NACH DER GEBURT ? Drei Embryos unterhalten sich im Bauch ihrer Mutter. Der kleine Zweifler fragt:

Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? |

|

|

Gebet Ich taste nach einer Hand, Ich sehne mich nach einer Hand, Gott, wenn meine Hände kraftlos

sind, Gisela Albrecht / Peter Heuel: |

| MARIEN-DOGMEN |  |

Dogma nennt man einen Glaubenssatz, der auf

der Tradition basierend, allgemein in der Kirche geglaubt und dann von ihr

feierlich als unumstößliche Wahrheit proklamiert und somit für

jeden katholischen Christen verbindlich ist.

Zur Mutter Gottes gibt es vier Glaubensdogmen:

1. Die Gottesmutterschaft Mariens

Da Gott der Vater und Christus nach der Lehrmeinung des Konzils von Nicäa

eines Wesens sind, wurde 431 auf dem Konzil von Ephesus die Gottesmutterschaft

Marias zum Dogma erklärt.

2. Die immerwährende Jungfräulichkeit

Auf dem zweiten Konzil von Konstantinopel im Jahr 553 wurde in einem Dogma

festgehalten, dass Maria vor, während und nach der Geburt Jesu immer

jungfräulich blieb.

3. Die unbefleckte Empfängnis

Papst Pius IX. verkündete dieses Dogma im Jahr 1854. Es besagt, dass

Maria vor und nach ihrer Geburt frei von der Erbsünde ist.

4. Die leibliche Aufnahme Marias

Im Jahr 1950 stellte Papst Pius XII. folgendes Dogma auf: Maria ist die

zeitlebens Sündenfreie, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen

wurde

· Das Dogma der Gottesmutterschaft erkennen

auch die orthodoxen und protestantischen Kirchen an.

· Die Unbefleckte Empfängnis und die Aufnahme in den Himmel

gelten nur in der römisch-katholischen Kirche.

· Das Dogma der immerwährenden Jungfräulichkeit wurde noch

von den Kirchenreformern Martin Luther, Jean Calvin und Huldrych Zwingli

vertreten - jedoch nicht mehr von den evangelischen Kirchen heute. Diese

- wie auch die Alt-Katholiken - sehen in Maria ein Vorbild des christlichen

Glaubens unter vielen.

|

____________________NACHRICHTEN__________________ Die künstliche Herstellung von Embryos

sei inakzeptabel. Das sagt der vatikanische Bioethik-Experte Bischof

Elio Sgreccia. Er kritisiert die Ankündigung einiger Wissenschaftler

der US-Universität Stanford, denen es gelungen sei, aus Stammzellen

Spermien und Eizellen herzustellen. Die katholische Kirche lehne Reproduktionstechniken

ab, die eine Fortpflanzung ohne die Mitwirkung von Eheleuten ermöglichten,

sagt Sgreccia gegenüber Radio Vatikan. Deutschland Der Kölner Kardinal Joachim Meisner hat erneut die Religionsfreiheit in islamischen Ländern angemahnt. Er habe nichts gegen Moscheen und Minarette in Deutschland, sagte er der "Bild"-Zeitung von diesem Montag. Religionsfreiheit sei "unsere Stärke", so Meisner wörtlich, und ein Menschenrecht. Sie müsse aber überall gelten, auch für Christen. Als Beispiel nannte der Kardinal das Emirat Katar, wo 100.000 Christen lebten. "Vor fünf Jahren haben wir dort die erste christliche Kirche errichten dürfen. Ohne Turm, ohne Glocken, ohne Kreuz", so der Kardinal weiter. (kna) |

|

Unsere Priester: Alleskönner

? Wie wenig erfährt man von dem, |

frustrieren, aber doch kompetente Wegweisung

geben; er müsste dem recht geben, der betont, ein guter Christ zu

sein, auch wenn er nie in eine Kirche oder zu einem Glaubensvortrag kommt.

Im Umgang mit Andersgläubigen müsste er ein entschiedener und

verständnisvoller Theologe sein und jedem, der telefonisch mit einem

Anliegen zu ihm kommt, sofort eine zusagende Antwort parat halten. Dass

er zudem auch noch ein guter Redner ist, wird selbstverständlich

erwartet. Hand aufs Herz: Findet sich nicht mancher, der dies liest, selbst betroffen? Niemand erwartet von seinem Arzt, daß er für zehn Fachgebiete ein Spezialist ist. Auch der Pfarrer kann und soll es nicht sein. Ganz vollkommene Priester würden die Schwächen der Menschen nicht leicht ertragen. Leute, die immer bei guter Gesundheit sind, haben für kränkliche Naturen nur geringes Verständnis. Was wäre, wenn in jedem Beichtstuhl ein Engel säße, nur noch glänzende Rhetoriker Sonntag für Sonntag die Frohe Botschaft verkündeten? Wir sollen unseren Priestern sagen, dass das Reich Gottes nicht von Erfolg und Misserfolg abhängt; dass sie sich ganz menschlich freuen dürfen, wenn ihnen etwas gelungen ist, und sich nicht entmutigen lassen, wenn etwas danebengeht. Gott hat bessere Augen als wir. Sagen wir unseren Priestern dass wir froh sind, dass es sie gibt; mitten in dieser Welt, dass ohne sie die Welt ein Quentchen düsterer und trauriger wäre, dass sie mit ihrem Wort und ihrem Gebet so viel Hoffnung schenken und vor allem, dass wir IHNEN NICHT GENUG DANK SAGEN KÖNNEN, dass sie uns durch ihr mutiges JA bei ihrer Priesterweihe die Möglichkeit geben, Gott persönlich in den Sakramenten empfangen zu können, zu unserem Heil! |

|

|

Das Leben besiegt den Tod Woher die Freude,

|

|

|

WAS PASSIERT NACH

DEM TOD ?

|

|

Es ist nicht einfach, eine verständliche

Antwort zu geben. Wir wissen, dass unser Leben nach dem Tod total verändert

sein wird, durch den Geist des auferstandenen Jesus. Wir müssen

Gott vertrauen und der Botschaft, die Jesus ausgesprochen hat. Sie ist

aufgeschrieben im Evangelium und wird von der Kirche treu verkündet. Wir dürfen glauben, dass wir vom unendlichen Licht

der Liebe des Vaters umgeben sein werden; in einem Leben, in dem es

keine Tränen und keine Schmerzen geben wird. In der Taufe gibt die Kirche dem Menschen eine neue

Hoffnung: die Gewissheit, dass das Gute über das Böse siegen

wird, die Liebe über den Egoismus und das Leben über den Tod. DAS FEGEFEUER: Die

Kirche lehrt uns, dass es ein Fegefeuer gibt: nicht als Ort, doch als

Zustand der Reinigung bevor man ins Paradies kommt. DIE HÖLLE: Hölle heißt ewige, unerfüllte Sehnsucht der Seele nach der Gegenwart Gottes. Jeder Mensch hat es in der Hand im Laufe seines Lebens seinen späteren Zustand selbst zu bestimmen. Wenn er sich frei dafür entschieden hat, unabhängig

von Gott zu sein, wird Gott diesen seinen Willen respektieren: er wird

auf ewig "in der Hölle = Gottesferne" leben. |